Quand l’art est devenu capitaliste

Interview de Caroline Langlois

professeur d’art plastique, meilleur ouvrier de France

Caroline Langlois alerte sur le fait que l’art, dans nos sociétés contemporaines, a perdu sa signification première pour devenir une valeur financière. Comment cette mutation s’est-elle produite et quelles en sont les conséquences ?

Revue Acropolis : Pouvez-vous nous expliquer votre vision de l’art et de son rôle ?

Caroline Langlois : selon Hegel, la définition classique de l’art qui existe depuis Lascaux, est la suivante : « L’art est l’expression d’une idée dite supérieure incarnée dans un matériau sensible ». Ceci réclame donc une tension entre le sensible et l’intelligible, qui est rendue possible à la fois par le savoir-faire et le savoir être.

Mais cette définition du mot « art » a changé et a été capturée par une forme de culture de déconstruction dans les années 60. Celle-ci a conduit au fait que l’on nie le monde intelligible et également que l’on renie le monde sensible comme chemin qui exprimerait cet intelligible.

J’ajouterais qu’il n’y a aucun message dans l’art contemporain, puisqu’aujourd’hui, c’est celui qui regarde qui fait l’œuvre. Il y a un aplatissement du monde qui nous cantonne dans un art uniquement conceptuel, et qui se résume à faire un art sans les mains. On nie l’art comme voie de transcendance, comme voie de libération pour celui qui regarde et celui qui fait.

Revue Acropolis : Quelles sont les conséquences de cela ?

C.L. : La conséquence dramatique est que, d’une part, cela tue le monde imaginal, c’est-à-dire la capacité de passer d’un monde à l’autre. D’autre part, je me réfère au livre de Annie Lebrun Ce qui n’a pas de prix (1). Nous sommes tombés encore plus bas, c’est-à-dire que cela tue la sensibilité. Le sensible est atrophié dans l’art conceptuel et la capacité de percevoir de l’intelligible, du spirituel dans la matière est tuée.

Revue Acropolis : Que signifie la disparition du sensible ?

C.L. : D’une part, le fait que rien n’a de sens discrédite le chemin du sensible pour remonter. Le sensible n’est plus une marche. D’autre part, l’uniformisation esthétique du monde donnée par la fabrication standardisée, le design qui rend sexy les choses pour qu’elles soient plus vendues, et ensuite la mondialisation de ces choses, fait que l’on voit les mêmes objets et les mêmes fabriques dans le monde entier. Ceci a diffusé le goût des mêmes objets partout dans le monde. On a tué le folklore local, la fabrication et l’artisanat d’art locaux. Entre les années 80 et maintenant, les boutiques ne vendent plus d’artisanat particulier. Dans tous les musées d’art contemporain, on voit toujours les mêmes artistes estampillés par New York comme Jeff Koons qui est partout, Damien Hirst, Anish Kapoor, … ce sont les mêmes qui fabriquent un art marchand qui se vend à des millions d’euros. Mais c’est juste un placement pour la finance.

Revue Acropolis : En quoi l’œuvre d’art contemporaine est-elle un placement financier ?

C.L. : En 1992, c’est la première fois qu’une œuvre d’art contemporaine s’est vendue plus cher qu’un Vélasquez chez Sotheby’s. Ils ont vendu 13 millions d’euros l’armoire à pharmacie de Damien Hirst qui était une armoire de supermarché dans laquelle il avait mis des gélules de pharmacie. C’était plus que le Vélasquez qui était à 12 millions d’euros, alors que la peinture d’un Vélasquez ou d’un Van Gogh font que ces œuvres sont limitées et longues à réaliser et sont le fruit d’une vision intérieure.

L’idée est de faire un placement financier. Et pour que ce placement financier puisse se réaliser, il faut que l’État valide que c’est une œuvre d’art, par exemple via le ministère de la Culture. Ce type d’art capitaliste nécessite une sorte de connivence entre les États, les journalistes et les personnes à très hauts revenus.

Revue Acropolis : Comment tout cela a-t-il pu se mettre en place ?

C.L. : Ce que disent les analystes, c’est que cette bataille s’est jouée après la Deuxième Guerre mondiale. Ce système est monté en flèche depuis les années 60 et a finalement verrouillé le monde de l’art.

Avant la guerre, la capitale de l’art était Paris, avec l’école de Paris et les Montparnos. Tous les artistes étaient à Paris, étaient reconnus par des galeristes. Après la guerre la question de l’hégémonie de la culture se jouait entre New York et Moscou. Au départ c’était la Russie parce que l’on était sur un art d’avant-garde et révolutionnaire. Mais ensuite New York a réussi à transformer l’art d’avant-garde en art contemporain et il est devenu un art libéral marchand. Cela a pris 40 ans. Dans les années 80 l’art contemporain n’était pas encore passé dans la force du marché capitaliste. À partir du moment où il a été reconnu par New York dans les années 60 et est monté en puissance après la guerre du Golfe et la crise financière dans les années 90, la mise en place du système financier a verrouillé l’art dans le monde entier.

Pour peindre une montagne, deviens montagne toi-même

Revue Acropolis : Quelle est la situation en France ?

C.L. : En France, le ministère de l’Éducation Nationale et de la Culture se sont mis d’accord. Ce dernier n’a aucune transparence en termes financiers sur les œuvres qu’il achète, sous la raison de ne pas nuire à la cote de l’artiste. Avec l’argent public on achète des œuvres ineptes. De ce fait, les vrais artistes de l’ancienne définition ne sont plus exposés et meurent. Non seulement la culture n’a acheté qu’un seul type d’art, mais a obligé l’éducation nationale, depuis l’école primaire jusqu’au lycée, à enseigner cette forme d’art, qui est un art sans les mains, un art conceptuel. Ceci fait que les Beaux-arts deviennent un lieu où l’on fait de la vidéo et où les ateliers de peinture et de sculpture sont enseignés comme des recettes et pas comme une formation intérieure du regard et comme une transfiguration du réel. On n’apprend pas l’approche anthropologique de l’art.

Revue Acropolis : Quel est le plus grand danger pour la formation des artistes ?

C.L. : La perte de la sensibilité va se faire par la perte de la formation du regard pour les artistes, il n’y a plus de dessin vu, et quand il y en a, on n’explique pas ce qu’il faut faire. Comme dit Aristote, imiter la nature c’est la transfigurer, c’est la faire sienne, c’est passer ce qui est à l’extérieur à l’intérieur. La formation du regard c’est mettre un extérieur en adéquation avec un intérieur. Cela demande une puissance de concentration, d’attention au monde, de contemplation. Pour peindre une montagne, deviens montagne toi-même. La montagne va nous transfigurer et nous libérer.

Donc c’est la perte du chemin du sensible à l’intelligible par l’imaginal c’est en fin de compte la perte du chemin vers l’être. Pour autant, dans ce monde qui perd sa métaphysique, il y a toujours eu des artistes qui sont entrés en résistance.

(1) Annie Lebrun, Ce qui n’a pas de prix, beauté, laideur et politique, Éditions Fayard, 2021, 176 pages

Propos recueillis par Isabelle OHMANN

Formatrice en philosophie à nouvelle Acropole

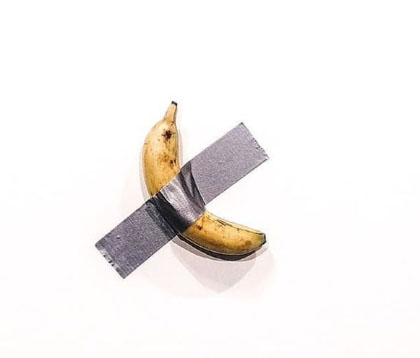

120 000 $, une banane !

C’est le prix qu’a obtenu le sculpteur et artiste de performance basé à New York, Maurizio Cattelan, pour l’installation d’une banane scotchée dans le cadre d’une exposition. Ce qui n’avait pas manqué d’indigner un autre artiste, David Datuna, qui avait tout simplement mangé le fruit. Il avait par la suite déclaré qu’il n’était pas d’accord avec l’énorme quantité d’argent que Cattelan gagnait à partir d’une banane coûtant seulement 20 centimes d’euros.

« J’ai voyagé dans 67 pays du monde au cours des trois dernières années et je vois comment les gens vivent. Des millions de personnes meurent de faim. Et il met trois bananes sur le mur pour un demi-million de dollars ? », s’était-il indigné à l’époque.

https://www.huffingtonpost.fr/culture/article/la-banane-de-maurizio-cattelan-a-120-000-dollars-a-encore-ete-mangee_217322.html

© Nouvelle Acropole

La revue Acropolis est le journal d’information de Nouvelle Acropole