Les jeux olympiques, du temple à ciel ouvert à l’arène politique

À l’approche des prochains Jeux Olympiques, il nous a semblé nécessaire de mesurer l’abîme séparant les Jeux historiques, en 776 av. J.-C., de ce qui aujourd’hui n’est plus qu’une manifestation sportive, certes exceptionnelle, mais ô combien limitée, face à l’idéal de vie qui inspirait les Olympiades de l’ancienne Altis (1).

Avant d’être seulement spectacle, l’Olympiade était un acte solennel, profondément religieux. L’exploit physique exprimait une célébration en hommage aux Dieux, lesquels, Platon le rappela, « firent don aux hommes de la musique et de la gymnastique ».

Ainsi, qu’il s’agisse de l’artiste ou du gymnaste, toute expression devient œuvre créatrice de manifestation temporelle mais de source divine, opérant simultanément dans un élan spirituel et une concrétisation physique. Ainsi, le concours est bien autre chose qu’une course aux médailles.

Un idéal de vie

Les Jeux cristallisèrent un Idéal de vie dont l’objectif spirituel enseignait que ce n’est que par des hauts faits que l’homme réussit à se dégager de la vie animale et à éveiller en soi les vertus dont la nature l’a doté ; par cela, il devient libre.

Le culte de la vitalité n’est donc pas un but en soi, mais un moyen de réalisation de l’être. La rivalité existait, bien sûr, mais elle était noble et créatrice, sans mesquineries ni jalousies. L’athlète parfait représentait l’homme complet, équilibré et sain, mentalement autant que physiquement. C’est sans doute au vainqueur du Pentathlon (2), discipline complexe s’il en est, que revenaient les honneurs les plus hauts.

L’unité des hommes

Au-delà même de l’unité dans l’homme, les Jeux réalisaient l’unité des hommes. Tant que duraient les Jeux, les Hellènes célébraient la trêve sacrée, abandonnant les querelles de cités et partageant, sous la protection des dieux. Philosophes et écrivains, tels Hérodote, Lysias ou Anaximène, pouvaient alors confronter leurs œuvres au sein du sanctuaire.

La valeur de cette trêve était telle que, même à la veille des guerres Médiques, en 480 av. J.-C., les Grecs célébrèrent la 75e Olympiade. Il est dit, d’après le récit d’Hérodote, que l’attribut des Hellènes impressionna les Perses à tel point que, voyant que le prix des athlètes

n’était qu’une couronne d’olivier, un des dignitaires du Roi de Perse s’écria : « Hélas, Mardonius, contre quels hommes nous conduis-tu pour nous battre ? Ceux-ci ne luttent pas pour de l’or, mais seulement pour la Vertu »

Cependant, dès la fin du Ve siècle avant notre ère, les Jeux se transformèrent sous l’effet d’une mutation, lente mais irréversible, du monde hellène.

L’éloignement du sacré

En devenant « classique », la Grèce antique s’éloigne de l’esprit traditionnel.

Le langage cessera peu à peu d’être créateur, c’est-à-dire d’exprimer, de révéler un état de l’être. Sa fonction se limitera bientôt au seul domaine exprimer, de révéler un état de l’être. Sa fonction se limitera bientôt au seul domaine explicatif : la parole devient discours. Le savoir devenu profane, éloigné du sacré par une rationalisation croissante, n’aura plus besoin d’utiliser le vécu comme mode de transmission : il lui suffira de se cantonner au seul parler philosophique. La vérité, ainsi réduite au seul discours intelligible, transformera peu à peu les Mystères en théâtre et les Olympiades en sport.

Esprit et corps

L’unité de l’être est brisée l’homme complet ne ressemble plus au modèle platonicien. « Avoir un mental sain dans un corps sain ». Certains développeront l’esprit et, tel Euripide, à travers les joutes théâtrales, deviendront des « têtes saines », alors que, de son côté, le vainqueur olympique ne sera plus que l’homme physiquement complet… le sportif accompli.

Certes, quel que soit son mode d’expression, la « santé » reste prisée et la morale tend encore à développer l’arêté, la noble vertu immanente à toute homme, mais chacun l’exprimera à travers une partie de son être et non plus dans la totalité.

Retournant au profane, les sanctuaires se transforment, passant du sévère style dorique aux formes gaies des multiples éléments ioniques. La vie simple et frugale est délaissée, la trêve olympique est fréquemment violée ; enfin, le sanctuaire même de l’Olympie, du fait de l’éloignement du stade, se trouve séparé du lieu des concours.

Les jeux sportifs survivront au déclin de la Grèce et Rome, plus tard, les honorera avec régularité. Au IIIesiècle après J.-C., lorsque le droit de citoyen romain fut octroyé à tous les habitants de l’Empire, Égyptiens, Lybiens ou Phéniciens, commencèrent à concourir et donnèrent aux Jeux le caractère international que nous leur connaissons aujourd’hui.

Le culte du profane

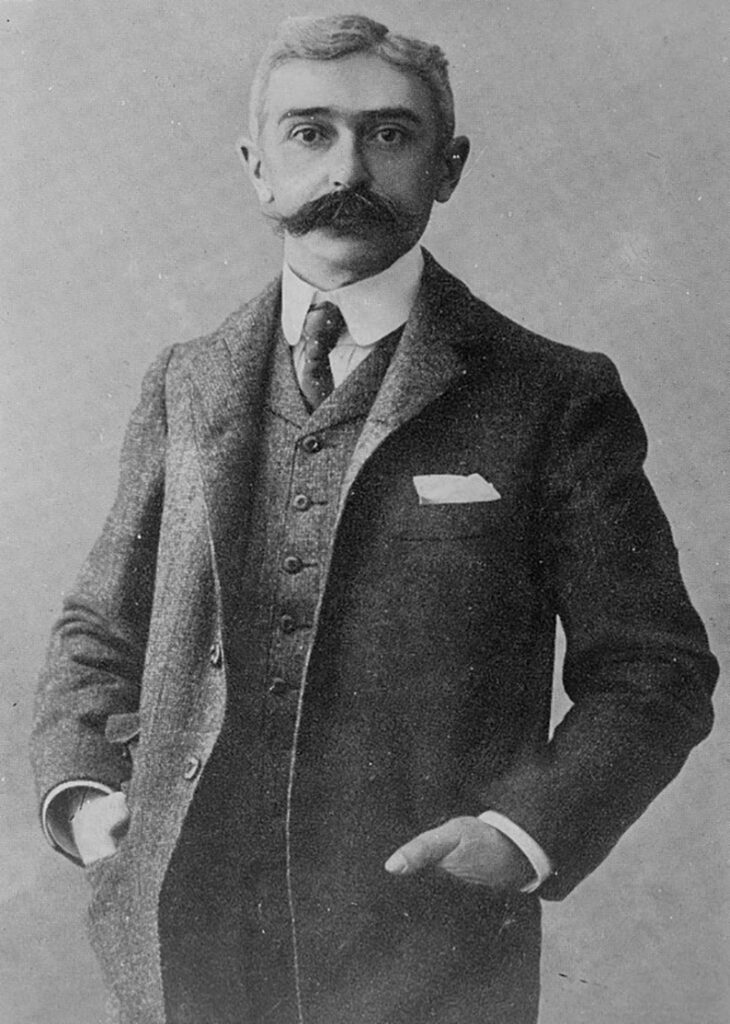

Les Jeux Olympiques, ressuscités à Athènes en 1886, après quinze siècles d’interruption, sous l’initiative du baron Pierre de Coubertin, ne sont pas uniquement l’expression de la nostalgie du passé développée par l’humanisme bourgeois du siècle dernier.

Voulant se relier avec les idéaux de paix et de fraternité entre les peuples, dont l’antique « Trêve Sacrée » était le modèle exemplaire, les idéalistes du XIXe siècle crurent qu’en recréant la forme, ils rejoindraient l’esprit. Cependant, malgré l’humanisme de Pierre de Coubertin (3) et ses efforts pour donner aux Jeux une dimension morale et spirituelle, ces derniers ne sont aujourd’hui qu’une pâle copie des Olympiades de l’Altis.

Le monde moderne, essentiellement matérialiste, a concrètement, il est vrai, fait renaître les Jeux de leurs cendres ; mais les moteurs qui les animent aujourd’hui sont bien loin d’exprimer la volonté d’harmonie dynamique des hommes entre eux, avec la nature et les Dieux, laquelle est à la base de ce qu’il convient de nommer « l’Idéal grec ».

L’histoire a montré que les Jeux « modernes » n’ont pas échappé à l’empire des idéologies et passions qui caractérisent les sociétés actuelles. La politique s’exprima en 1936, à Berlin, lorsque les Jeux servirent l’idéologie nazie alors qu’en même temps, Staline envoyait ses athlètes concourir à des « Olympiades populaires » à Barcelone. En 1968, le Black Power revendique à Mexico, en 1972, c’est à Munich que frappait le sinistre « Septembre Noir », organe du terrorisme international. Montréal en 1976, ne fut pas épargné, et les pots-de-vin éclaboussèrent certains promoteurs du village olympique qui, est-ce possible, furent contactés par la mafia. En 1980, plusieurs nations brillèrent par leur absence « politiquement obligée » aux Jeux de Moscou, etc. Et aujourd’hui encore les dissensions liées à la guerre ne permettent pas la reconstitution de l’unité des nations.

Les Jeux Olympiques actuels ne parviennent plus à traduire l’idéal antique des Olympiades, qui proclamaient l’union des hommes et leur attachement à l’harmonie Divine. Les Olympiades comme facteur d’unité ne renaîtront vraiment que lorsque l’humanité aura su à nouveau relier intimement le sacré au profane, retrouvant un Idéal de vie au-delà de toute politique partisane. La réponse n’appartient plus aux idéologies ni aux partis, mais à l’individu, à chaque individu, à chacun d’entre nous.

(1) L’Altis, également appelé « bois sacré », était le sanctuaire sacré d’Olympie, en Grèce

(2) Le Pentathlon comportait cinq épreuves : le saut, le disque, le javelot, la course et la lutte

(3) Le baron Pierre de Coubertin (1863-1937), qui a relancé les Jeux Olympiques modernes depuis 1896, est entré au Musée Grévin le 18 juin. Il a été réalisé par le sculpteur Claus Velte. Il rejoint les nombreux grands sportifs et champions olympiques présents au musée

Article écrit à partir d’un article paru dans la revue Nouvelle Acropole N°55 (mars-avril-juin 1980)

Isabelle OHMANN et Pierre POULAIN

Isabelle OHMANN est rédactrice en chef de la revue Acropolis

Pierre POULAIN fondateur de Nouvelle Acropole en Israël

Concours Philo-Photo