Montesquieu, philosophe de la modération et de l’équilibre

« Si je pouvais faire en sorte que tout le monde eût de nouvelles raisons pour aimer ses devoirs, son prince, sa patrie, ses lois ; qu’on pût mieux sentir son bonheur dans chaque pays, dans chaque gouvernement, dans chaque poste où l’on se trouve ; je me croirais le plus heureux des mortels. »

Montesquieu, L’Esprit des Lois

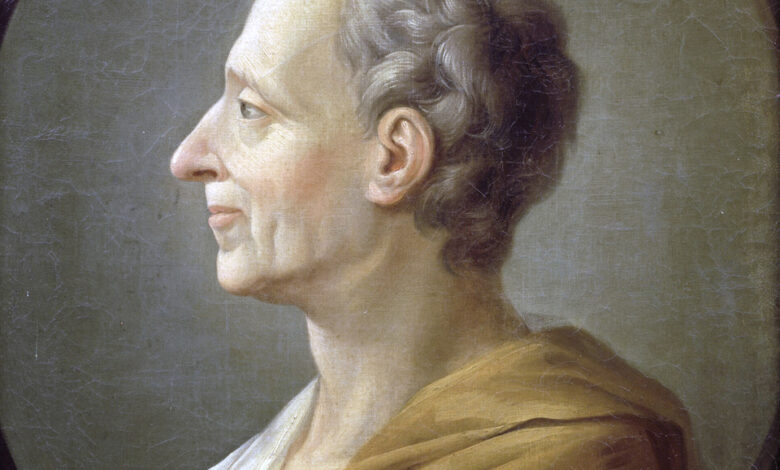

Le siècle des Lumières a été un creuset d’idées et d’innovations intellectuelles, et l’une de ses voix les plus influentes a été celle de Charles-Louis de Secondat, baron de Montesquieu. Noble de naissance, juriste de formation et philosophe par vocation, Montesquieu a aidé à façonner les principes fondamentaux de la pensée politique moderne.

Né en 1689 au château de la Brède, dans la région verdoyante et viticole de Bordeaux, il poursuivit des études de droit à l’université de Bordeaux, puis à Paris, jetant ainsi les fondations intellectuelles d’une carrière qui associerait le droit, la gouvernance et la philosophie.

À seulement vingt-sept ans, Montesquieu hérita de deux baronnies, se maria et s’installa dans une vie qui mêlait charges publiques, recherche intellectuelle et la gestion foncière. Il assuma son rôle de président héréditaire de la cour de justice régionale (Parlement) de Bordeaux, où, pendant plus de dix ans, il présida sa chambre criminelle – instruisant les affaires, surveillant les prisons et administrant les peines. Dans le même temps, il se consacra à ses responsabilités de propriétaire terrien. Parallèlement à ces engagements, il cultiva un profond intérêt pour les sciences naturelles – en particulier la géologie, la biologie et la physique – en participant activement à l’Académie de Bordeaux nouvellement créée.

Montesquieu s’immergea dans tous les aspects de ses responsabilités et de son environnement. Dans une lettre à un ami parisien, il remarqua avec une ironie attachante : « J’entends les gens ne parler que de vignes, de temps difficiles et de procès, et heureusement je suis assez fou pour apprécier tout cela, c’est-à-dire de m’y intéresser » (1).

La critique de la société française

Cependant, sa vie prit bientôt un nouveau tournant après qu’il eut acquis une reconnaissance littéraire grâce à ses Lettres Persanes (1721), publiées anonymement. Cette satire pleine d’esprit critiqua habilement la société française, la religion et l’absolutisme politique à travers les perspectives fictives de voyageurs persans. Il y dévoila subtilement les préjugés humains et les sottises du corps social, en montrant comment le point de vue d’un étranger peut révéler la nature arbitraire ou absurde de coutumes considérées comme allant de soi par les initiés, soulignant ainsi le besoin d’une conscience critique de soi-même au sein des structures sociales et politiques.

Les horizons intellectuels de Montesquieu s’élargirent considérablement lors de son Grand Tour d’Europe entre 1728 et 1731, un voyage qu’il entreprit à la quarantaine – ce qui était inhabituel à une époque où de tels voyages étaient généralement réservés aux jeunes aristocrates qui terminaient leurs études.

Ses visites en Italie, en Hongrie, en Allemagne, en Autriche, en Hollande et surtout en Angleterre lui fournirent une riche toile de fond comparative pour évaluer les divers systèmes politiques et juridiques. En Angleterre, il fut particulièrement frappé par l’émergence de la monarchie constitutionnelle et son système naissant d’équilibre des pouvoirs, qui deviendra plus tard un élément central de sa théorie de la séparation des pouvoirs et de sa vision de la liberté politique.

L’Esprit des Lois

De retour en France, Montesquieu regagna son domaine de La Brède et commença à travailler sur ce qui deviendra son chef-d’œuvre philosophique, L’Esprit des Lois (1748). L’ouvrage est le fruit d’un travail d’érudition inlassable, qui s’étend sur près de deux décennies de lecture, de prise de notes, de rédaction et de réécriture.

Montesquieu s’est lui-même immergé dans la littérature de voyage, les textes classiques, les traités juridiques et les récits historiques. Il testa ses théories dans la correspondance et la discussion avec d’autres penseurs dans les salons parisiens. L’Esprit des Lois cite environ 300 ouvrages à travers plus de 3 000 références. « Je peux dire que j’y ai travaillé toute ma vie… Mais je vous jure que ce livre a failli me tuer ; je m’en vais me reposer maintenant », avoue-t-il après son achèvement. Dès sa publication, le livre suscita un intérêt immédiat et largement répandu. Célébré pour sa profondeur et sa perspicacité, il est à la fois salué par les penseurs des Lumières et condamné par l’Église catholique, qui l’inscrit à l’Index des livres interdits en 1751.

L’Esprit des Lois est une mosaïque complexe d’analyses des lois humaines et des institutions sociales à travers l’histoire. Montesquieu s’est attaqué aux questions suivantes : Pourquoi les lois sont-elles si différentes d’un pays à l’autre ? Pourquoi certains gouvernements préservent-ils la liberté tandis que d’autres sombrent dans la tyrannie ? Et quelle serait la manière de concevoir des lois et une gouvernance qui fonctionneraient réellement ? (2)

Il reconnut que, contrairement aux lois physiques instituées et maintenues par Dieu, les lois positives sont créées par des êtres humains faillibles qui sont « sujets… à l’ignorance et à l’erreur ». Néanmoins, en étudiant divers facteurs tels que la géographie et le climat, l’économie et le commerce, la religion et la tradition, la nature du gouvernement et « l’esprit général » d’un peuple – ses coutumes, sa culture et son mode de vie –, on peut comprendre les lois et savoir comment éviter les réformes inutiles et mettre en œuvre les améliorations nécessaires. Il définit les lois comme des « les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses » (3) et rejette les solutions toutes faites.

L’analyse des systèmes politiques

Au cœur de la pensée politique de Montesquieu se trouve la catégorisation des gouvernements en trois types principaux : républicain, monarchique et despotique. Chaque type fonctionne selon des principes fondamentaux distincts : la vertu dans les républiques, qui peuvent être démocratiques ou aristocratiques, l’honneur dans les monarchies et la peur dans les despotismes. Il soutenait que la vertu politique, dans une république, exige des citoyens qu’ils donnent la priorité au bien commun, définissant la vertu comme « l’amour de la patrie ». Les monarchies, guidées par l’honneur, dépendent de corps intermédiaires pour modérer l’autorité royale ; tandis que les despotismes reposent exclusivement sur la peur, en l’absence de contraintes institutionnelles sur le pouvoir. Sa compréhension nuancée de la manière dont les gouvernements prospèrent ou se désintègrent nous offre des intuitions profondes qui sont encore valables aujourd’hui. Son idée de la liberté se limitait à la règle de droit et ne signifiait en aucun cas une volonté illimitée. Il écrivit : « Il est vrai que, dans les démocraties, le peuple parait faire ce qu’il veut ; mais la liberté politique ne consiste point à faire ce que l’on veut […] La liberté est le droit de faire tout ce que les lois permettent ; et si un citoyen pouvait faire ce qu’elles défendent, il n’aurait plus de liberté, parce que les autres auraient tout de même ce pouvoir. » (4)

Explorant l’idée de liberté, qui est si essentielle au développement prospère de la société, il constata que « la liberté politique ne se trouve que dans les gouvernements modérés » (5) et, à la recherche de la meilleure façon de la garantir dans un État, il élabora la doctrine de la séparation des pouvoirs, qui devint sa contribution la plus importante à la philosophie politique. Montesquieu a proclamé le célèbre énoncé suivant : « par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir » (6), préconisant des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire distincts.

Lorsque ces pouvoirs sont réunis entre les mêmes mains, il en résulte une tyrannie. Mais lorsque chacun d’eux est détenu par une instance distincte, chacune ayant la capacité de restreindre les autres, alors la liberté devient possible. Cette idée a profondément influencé les structures constitutionnelles des démocraties libérales modernes, notamment la Constitution des États-Unis.

Tyrannie ou modération ?

Pour le philosophe, la modération est le véritable objectif des systèmes politiques, sans quoi un danger de despotisme apparaît. « Le bien politique, comme le bien moral, se trouve toujours entre deux limites » (7). La modération est atteinte par le système de séparation des pouvoirs et de contre-pouvoirs, qui est enraciné soit dans la vertu politique, soit dans l’honneur, et qui est mise en pratique par des institutions bien développées et soutenue par l’éducation.

Ce qui sépare les gouvernements modérés des gouvernements despotiques, ce n’est pas seulement leur structure, mais aussi la nature des relations qu’ils entretiennent entre les citoyens. Dans les despotismes, les individus sont atomisés, coupés les uns des autres et gouvernés uniquement par la volonté imprévisible d’un dirigeant. La peur devient le lien universel, remplaçant les liens civiques ou moraux. En revanche, dans les gouvernements modérés, les lois agissent comme une structure solide qui permettent aux citoyens de se relier les uns aux autres par le biais de normes, de coutumes et d’institutions partagées.

L’autre contribution importante de Montesquieu est son point de vue sur le commerce. Il écrivit : « Le commerce guérit des préjugés destructeurs » (8), soulignant que le commerce encourage la tolérance en liant les nations par des bénéfices partagés, en contraste frappant avec la conquête – qui en enrichit quelques-uns par la force mais en déstabilise beaucoup d’autres. Pour Montesquieu, le commerce constituait une voie vers la modération, la coopération et une stabilité durable. Dans l’esprit des Lumières, Montesquieu a également défendu la tolérance religieuse, remarquant que la coercition en matière de foi conduit au fanatisme et à la tyrannie. Il soutenait que les lois devraient s’adapter aux religions présentes dans une société, mais qu’elles devraient rester indépendantes dans leur fonction.

Montesquieu a bâti un pont philosophique entre les préoccupations philosophiques classiques en matière de justice et de vertu et l’impératif moderne d’une conception institutionnelle de la politique. Il a proposé une vision lucide de la liberté fondée sur la modération, le pluralisme, la connaissance et le réalisme empirique. En cette époque de polarisation idéologique, d’érosion de la confiance civique et d’effritement de l’harmonie sociale, sa voix nous incite à penser que la liberté s’épanouit dans la culture d’un pouvoir équilibré, de lois réfléchies et de vertu politique.