Derniers articles

-

Revue

À lire : Universaliser l’humanité

Comment penser l’universalisme malgré la colonisation ? C’est le titre que l’on pourrait donner à l’ouvrage d’inspiration humaniste du philosophe Souleymane Bachir Diagne. Il s’attache à réhabiliter le concept d’universel face aux controverses actuelles qui se focalisent sur les particularités avec un ton souvent teinté d’exclusion. Délaissant le terme de « pluriversel », l’auteur soutient qu’il est indispensable d’affirmer le concept d’universel, d’autant plus qu’aujourd’hui, notre village global nous a rendu plus conscient que jamais de former une seule humanité. La civilisation de l’Universel Pour cela l’auteur convoque, entre autres, Léopold Sédar Senghor et sa philosophie de la civilisation de l’Universel. C’est en qualité de citoyen romain, titre qui lui fut conféré par l’Italie, que Senghor fit l’éloge du caractère universel du droit de cité dans la Rome antique, affirmant que le but ultime d’une citoyenneté mondiale et de la civilisation de l’Universel est un monde plus beau.Senghor évoque étrangement…

Lire la suite » -

Revue

Intelligence artificielle contre intelligence humaine : une perspective philosophique

Au moment où nous écrivons cet article, l’intelligence artificielle (IA) est depuis quelque temps l’un des sujets les plus discutés dans le monde entier, suscitant à la fois un enthousiasme débordant et de vives inquiétudes, car elle représente déjà un facteur de perturbation important dans presque tous les aspects de notre vie. De nombreuses possibilités incroyables s’ouvrent à nous, mais ne représentant que la partie émergée de l’iceberg du possible impact de l’IA, dans un avenir proche et lointain. Beaucoup s’inquiètent sérieusement de ses diverses implications dangereuses, allant du chômage massif, aux conséquences éthiques graves ou aux manipulations politiques, voire à une issue catastrophique menaçant l’existence même de l’espèce humaine.De nombreuses personnalités, telles que l’historien Noah Harari (1), des scientifiques, des développeurs, des gouvernements et des institutions privées, évoquent la nécessité urgente de réglementer l’évolution de l’IA avant que des conséquences dramatiques ne se produisent. L’IA est un protagoniste de…

Lire la suite » -

Revue

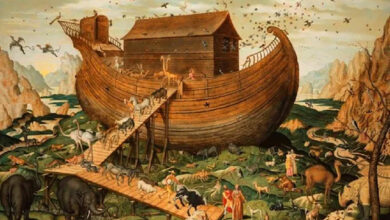

L’histoire mythique de l’humanité. 2e partie : Le mythe des géants et la naissance de la civilisation

Dans un premier article, nous avons présenté le mythe du déluge, présent dans de nombreuses traditions et avec des similitudes, même entre des cultures aussi éloignées que celles de Mésopotamie et d’Amérique du Sud. Une manière de repenser l’histoire de l’humanité ? Dans cet article, nous mettrons en lumière les plus remarquables de ces similitudes afin d’essayer de reconstituer le passé lointain de l’humanité tel que nous le décrit la mythologie universelle à travers le mythe des géants et de la naissance de la civilisation. La guerre entre les géants et les dieux Les mythes abondent également qui évoquent une guerre terrible, presque cosmique dans ses proportions, au cours de laquelle des géants, mages ou dieux selon les versions, se battent pour la souveraineté du monde, certains vaincus et condamnés à vivre ensuite sous la mer ou sous la terre (submergés sous le Déluge ?). Tels sont les Titans de…

Lire la suite » -

Revue

Symbolisme de la couronne

Depuis l’Antiquité, la couronne est un ornement de tête qui était utilisé pour récompenser les actions réalisées avec prouesse. Puis elle est devenue un objet de pouvoir et de représentation d’un aspect supérieur, voire divin. La couronne partage les valeurs de la tête et celles qui la dépassent, le don venu d’en haut. Sa forme circulaire indique la perfection. Lorsqu’elle culmine en forme de dôme, elle indique une souveraineté absolue. Elle exprime l’élévation, le pouvoir et l’illumination. Dans le symbolisme cabalistique, elle exprime l’Absolu, le Non-Être : elle est au sommet de l’arbre des Sephirot. L’iconographie alchimique montre les esprits planétaires recevant leur lumière en forme de couronne des mains du roi, le soleil. En Égypte, elle était objet de culte, manipulée uniquement par les initiés. Pour l’Islam, c’est le point par lequel l’âme s’échappe pour s’élever jusqu’aux états suprahumains. On lui attribue une valeur prophylactique pour la matière dont…

Lire la suite » -

Revue

L’histoire mythique de l’humanité : Le déluge universel

Si nous parcourons les mythes transmis par les différents peuples de l’humanité sur les origines et l’évolution de l’homme, nous trouvons des similitudes véritablement surprenantes, même entre des cultures aussi éloignées que celles de Mésopotamie et d’Amérique du Sud. Cet article est divisé en deux parties. Dans la première partie, nous mettrons en lumière les plus remarquables de ces similitudes afin d’essayer de reconstituer le passé lointain de l’humanité tel que nous le décrit la mythologie universelle. La première partie présente le mythe du déluge universel. Une telle tentative peut paraître manquer de sens, si l’on s’accroche à l’idée répandue, ces derniers siècles, selon laquelle les mythes ne sont que des contes pour enfants, ou même à l’idée plus récente que leur valeur ne réside que dans leur contenu psychologique. Pourtant, il existe de nombreux exemples, comme les légendes du roi Arthur ou de la guerre de Troie, qui, même…

Lire la suite » -

Revue

La fausse originalité

Qu’est-ce que l’originalité ? Aujourd’hui elle passe par de multiples choses ou idées nouvelles qui engendrent la séparativité voire la compétition. Et s’il s’agissait de retrouver l’unité derrière la multiplicité ? Il est évident que chaque époque historique impose certaines caractéristiques qui dominent l’ensemble, conférant à chaque chose une nuance particulière. De nos jours, tous les aspects de la vie sont touchés par la surévaluation du facteur économique, le matérialisme et leur conséquence, le consumérisme, envahissant tous les domaines à leur portée. Comme une conséquence de ce qui précède, nous voulons souligner la prédominance d’un faux esprit d’originalité et de séparativité. Le consumérisme exige des choses originales, c’est-à-dire nouvelles, sans ressemblance ni relation avec les autres, ce qui favorise la compétition entre les éléments les plus divers, allant des biens de consommation aux idées philosophiques. Le besoin de se démarquer et d’attirer l’attention Le résultat de tout cela se traduit…

Lire la suite » -

Revue

Éditorial : Habiter le futur

Bienvenue 2026 …On nous répète tout le temps que tout va mal, que le monde se défait, que la société est bloquée, que l’école ne marche plus, que demain sera pire qu’hier… au fond, qu’il n’y aurait plus rien à faire, à part commenter la chute. De manière étonnante, le futur n’a jamais été aussi présent de manière anxiogène dans nos discours, et aussi absent de nos vies. Nous en parlons sans cesse, nous l’anticipons à coups de scénarios, de données, de technologies, mais nous peinons à l’habiter intérieurement, comme si quelque chose en nous était resté bloqué.Pourtant, habiter intérieurement le futur ne veut pas dire le prévoir, ni le contrôler, ni même l’imaginer de manière détaillée. Ce n’est pas une opération intellectuelle, juste une disposition intérieure.Habiter le futur ne paraît pas si compliqué, puisque c’est refuser d’être enfermé dans le présent, mais ce fut de tout temps difficile.Et cela…

Lire la suite »