Derniers articles

-

Sciences humaines

Dominer la colère et développer le courage

La colère est le propre de l’homme qui perd le contrôle de lui-même. Comment s’en sortir ? En développant le courage qui lui permettra de se discipliner et de se modérer. L’homme colérique est esclave à double titre. Il l’est de lui-même, car une partie de son âme, la plus grossière et la plus basse, est plus puissante que son âme subtile et pensante. Il l’est aussi des autres… La perte de son propre contrôle le laisse sous le contrôle de ceux qui savent tirer profit de cette circonstance pour leur propre bénéfice. L’âme du colérique est entre les mains des autres… Qu’il est facile d’énerver le colérique avec les arguments qui le font exploser ! Qu’il est facile alors d’obtenir qu’il prenne les résolutions que son «maître» circonstanciel lui inspire ! Le maître de la situation lui fera croire que c’est lui qui dirige ses actes et ses paroles, mais…

Lire la suite » -

Société

Seven women

Comment l’arrivée d’une septième femme bouleverse la vie d’une mission américaine. Seven Women En 1935 une mission américaine dirigée par six femmes est installée à la frontière sino-mongole, en proie aux tourments d’une horde barbare qui défie l’armée régulière. L’arrivée de la doctoresse Cartwright va bouleverser la vie et les règles. Sorti en 1966, Seven Women est le chant du cygne de John Ford et un chef d’oeuvre d’une beauté éblouissante, d’une finesse totale et d’une grandeur humaine toute en dignité. Tout y est, le dévouement, la jalousie, l’héroïsme, la foi opposée à la science, toutes les valeurs de la bourgeoisie américaine dans un huit clos où la virtuosité de la narration montre à quel point le talent de John Ford était grand. La gouvernante de la mission, Madame Andrews (l’actrice Margaret Leighton) immense personnage d’une belle complexité engagée dans sa religion et ses habitudes, refoulant au plus profond ses tendances lesbiennes, transforme…

Lire la suite » -

Société

Le descendant du léopard des neiges

Une chronique qui embrasse la totalité du destin d’un peuple, de sa naissance, de son évolution, de ses conflits et de ses erreurs. En des temps ancestraux alors que seule la nature permettait à l’homme de survivre, la sécheresse s’’abattit sur une région qui occupe les monts d’Ala Taou, les chaînes de l’Alaï et du Kockchal ainsi qu’une partie des plateaux et des plaines voisines du lac Koul. Cette région, le Kirghizistan est peuplée de montagnards mongols. Bientôt survînt la famine. Les chasseurs prirent alors la décision de violer une règle de leurs pères : ne pas tuer d’animaux en train de s’abreuver. Lors d’un hiver rigoureux, le chef des tribus des montagnes les léopards des neiges, Kojajach le chasseur, entreprit de trouver un raccourci dans les chaînes montagneuses pour aller demander de l’aide aux tribus musulmanes des plaines. Ainsi commence cette épopée de légende khirghize, parue en 1984 où…

Lire la suite » -

Arts

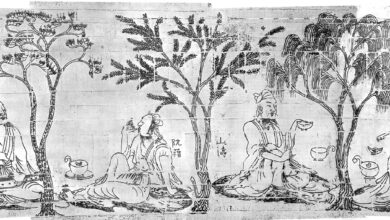

Trésors de la Chine ancienne, Quarante siècles de l’histoire du bronze

Pour la première fois, le musée Guimet présente au grand public une collection exceptionnelle de bronzes archaïques chinois, issue de la collection Meyintang, réunie depuis plus d’une cinquantaine d’années. Contrairement à tous les autres bronzes, les bronzes archaïques chinois n’ont pas de vocation utilitaire. Leur fonction est dès l’origine propitiatoire (1) et magique. Au XIXe siècle av J.- C., ces bronzes étaient les instruments privilégiés des rites offerts aux mânes (esprits) des ancêtres pour solliciter leur puissance, notamment sur le champ de bataille. Certains objets étaient offerts par l’Empereur de la Chine aux officiers les plus méritants. L’exposition est divisée en neufs séquences, pour rappeler les neufs vases tripodes, chacun représentant un royaume de la Chine et une partie du domaine royal. Alors que la maîtrise technique de la fonte du bronze se cherche encore, les premières pièces produites révèlent une certaine maîtrise, l’audace des formes, voire une certaine perfection…

Lire la suite » -

Citoyenneté-Volontariat

Pour être un bon volontaire il faut…

L’association internationale Nouvelle Acropole organise des actions de volontariat dans le monde entier pour répondre aux problèmes et besoins de notre époque. Les programmes de volontariat qu’elle dispense sont basés sur une formation technique indispensable mais également éthique. Les différents domaines d’action sont l’écologie, le secteur social et humanitaire, la culture et l’intervention dans les catastrophes naturelles. Savoir qu’on n’aide pas toujours avec des objets matériels, mais que le rapprochement humain, la possibilité de partager des sentiments et des idées est, de nos jours, une des aides les plus appréciées dans un monde où une bonne partie des gens se sentent seuls. Savoir que pour aider, il faut donner de soi et se vouer totalement à ce que l’on fait. Savoir qu’une aide concrète requiert des connaissances concrètes et pratiques concernant le bon résultat que nous voulons obtenir. Autrement dit, nous pouvons difficilement collaborer avec celui qui vient de perdre…

Lire la suite » -

Écologie-Nature

Préserver la biodiversité en Normandie

Dans le cadre des actions de volontariat menées régulièrement, et plus particulièrement dans le domaine de l’écologie, une équipe de volontaires de l’association Nouvelle Acropole Rouen a mené en collaboration avec le Club Alpin Français une action de préservation de la biodiversité. Le Club Alpin Français de Rouen est propriétaire d’un site d’escalade Les Roches de Connelles, situé au bord de la Seine, à une trentaine de kilomètres en amont de Rouen. Ce coteau calcaire offre un patrimoine naturel exceptionnel dont la flore et la faune remarquables sont menacées par la progression des arbustes. Le Club Alpin Français de Rouen et le Conservatoire des Sites Naturels de Haute-Normandie travaillent à la sauvegarde de ce patrimoine. L’association Nouvelle Acropole de Rouen a décidé d’envoyer une équipe de volontaires pour aider le Club Alpin dans son action. Un samedi de mars, par un bel après-midi ensoleillé, les volontaires, après avoir écouté le…

Lire la suite » -

Sciences humaines

Contre la désunion, la confiance

Face à la crise, la société actuelle assiste actuelle à une montée de séparatisme et d’individualisme alors que devrait se manifester un esprit de générosité et de solidarité. Il faut développer la confiance pour retrouver l’union. Le mot unifier vient du latin unus et facere, «faire un», c’est-à-dire réunir plusieurs parties différentes bien que cohérentes, et les conjuguer de façon à arriver à une unité harmonieuse et homogène. C’est un acte de rapprochement, de connexion qui, s’il n’existait pas, ferait que chacune des parties ou des êtres suivrait des chemins différents –ce qui n’est pas mauvais– mais divisés, désunis et opposés. Sans ce geste d’unification, nous vivrions dans un chaos perpétuel dans lequel il serait très difficile de trouver du sens à l’existence et à ses circonstances variables. Précisément, la maladie qui s’abat sur notre présent historique –et il y a déjà pas mal de temps que nous…

Lire la suite » -

Sciences

L’au-delà existe t-il ? La preuve par les EMI

Depuis 1975, les expériences de mort imminentes suscitent de nombreux débats et la science qui au départ semblait sceptique, aborde aujourd’hui le sujet de façon plus sérieuse et plus ouverte, face aux nombreux témoignages. C’est à Marseille qu’ont eu lieu les 9 et 10 mars 2013, les 2èmes Rencontres Internationales sur les Expériences de Mort Imminente, organisées par Sonia Barkallah. De nombreux auteurs de publications récentes étaient réunis dans un débat public, devant un très nombreux auditoire composé en majorité de soignants confrontés quotidiennement à la mort et à l’aide aux mourants. Les études sur les EMI (expériences de mort imminente) sont devenues un sujet de recherche incontournable pour les scientifiques qui s’intéressent aux relations entre la conscience, le cerveau, la vie, la mort et l’existence de l’au-delà. Déjà en 1975, la publication du premier livre sur ce sujet par le docteur Raymond Moody (1) en 1975, avait éveillé…

Lire la suite » -

Philosophie

Hegel, un système de tous les savoirs

Friedrich Hegel fut reconnu de son vivant comme l’un des plus brillants esprits de son temps. Il construisit pas à pas un système complet embrassant le droit, la psychologie, l’esthétique, la religion et l’histoire. Friedrich Hegel chercha à élaborer une philosophie qui soit une véritable science de la connaissance. Il partit du constat que les hommes aspirent toujours à l’Infini et que ce désir demeurant insatiable, ils finissent par s’affronter dans une lutte multiforme. Il chercha donc à découvrir ce qui pourrait réconcilier l’homme avec l’Absolu – voire avec Dieu – et c’est de ce principe, notamment, que naquit sa célèbre dialectique. Un philosophe idéaliste Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) est né à Stuttgart, en Allemagne, dans un milieu d’origine plutôt modeste. Ses professeurs le sensibilisèrent très tôt aux idées de la philosophie allemande des Lumières, toute pénétrée de l’idéalisme de Kant. À 18 ans, il entra au séminaire…

Lire la suite »